Sehr geehrte Frau Carolin Jelden,

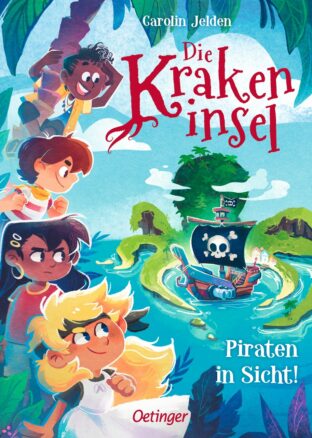

Die Krakeninsel ist eine faszinierende Mischung aus tropischer Idylle und gefährlichem Dschungelleben. Welche Bedeutung hat die Insel als Schauplatz für die Geschichte? Wie kam Ihnen die Idee?

Carolin Jelden: Die Krakeninsel hat ja ein historisches Vorbild, das wir alle aus „Fluch der Karibik“ kennen: Tortuga, die Schildkröteninsel. Auch nach einem Tier benannt und ein berühmter Piratenstützpunkt, auf dem es sehr wild zuging. Da hat sich alles bunt gemischt – Siedler, Händler, Piraten – und wenn man jetzt noch den Dschungel und das Meer dazu nimmt, dann bietet dieses Setting einfach so viele Möglichkeiten, die man als

Autorin nutzen kann.

Ich wollte ja schon immer mal eine Piratengeschichte schreiben – und nach drei Bänden „Lichterland“ (ebenfalls im Oetinger Verlag erschienen) im kühlen, dunklen Norden war es dann einfach Zeit, mal in den Süden zu reisen.

Deshalb ist die Krakeninsel trotz aller Gefahren auch ein Sehnsuchtsort, mit schönen Stränden, Palmen und mit einer tollen Dschungelschule, in die ich als Kind auch gerne gegangen wäre.

Piraten spielen eine zentrale Rolle in der Geschichte. Was hat Sie dazu inspiriert, die Piratenwelt mit der kindlichen Abenteuerlust zu verbinden?

Carolin Jelden: Abenteuerlich – oder besser: ereignisreich und emotional – sollte es ja in jedem Kinderbuch zugehen. Kinder wollen beim Lesen was erleben, sonst wenden sie ihre Aufmerksamkeit schnell etwas anderem zu.

Und Piraten sind einfach ein Thema, das viele Kinder interessiert! Aber leider richten sich die meisten Bücher eher an jüngere Kinder, und vor allem in Bilderbüchern werden Piraten oft nett und kindlich dargestellt, aber sind Piraten nett?

Eher nicht… Deshalb wollte ich das anders anlegen und eine Geschichte für ältere Kinder schreiben, die aber noch zu jung für „Fluch der Karibik“ sind.

Die Piraten stehen bei mir auch nicht im Mittelpunkt der Handlung, sondern sind eher Teil des Settings und bilden den atmosphärischen Hintergrund. Im Zentrum stehen ganz klar die Kinder, ihr Leben auf der Krakeninsel, ihre Freundschaft, ihre Sorgen, ihre Abenteuer.

Wie haben Sie die Balance zwischen einem unterhaltsamen Abenteuer und ernsten Themen wie Unterdrückung und Machtverhältnissen gefunden?

Carolin Jelden: Das war tatsächlich nicht so einfach, vor allem, als ich die Zustände auf den Zuckerrohrplantagen beschrieben habe. Das ist mir in der ersten Fassung etwas zu brutal geraten.

Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass diese Schilderungen nicht zum allgemeinen Erzählstil passen, der ja eher leicht und humorvoll ist. Natürlich darf da ab und zu mal mit gebrochen werden, aber der Bruch sollte nicht zu groß werden, sonst gerät die ganze Geschichte ins Stolpern.

Deshalb habe ich die bedrückenden Szenen etwas abgeschwächt, damit sie sich besser einfügen. Die meisten Kinder haben sowieso ein feines Gespür für Ungerechtigkeiten aller Art und begreifen schnell, wer zu den Guten gehört und wer zu den Bösen – und die Bösen müssen in so einer Geschichte ja auf jeden Fall vorkommen!

Deshalb konnte ich auch nicht auf diese ernsten Themen verzichten, weil sie ja der Antrieb für Henry und seine Freunde sind, etwas verändern zu wollen.

Die Kinder in Ihrer Geschichte sind mutig, klug und sehr aktiv, wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Welche Botschaft möchten Sie mit der Darstellung dieser selbstbewussten Kinderfiguren an Ihre jungen Leserinnen und Leser senden?

Carolin Jelden: Sind sie wirklich alle so mutig und aktiv? Ich finde, am Anfang nicht. Henry ist von Emma ja erstmal ziemlich genervt und will, dass alles so bleibt, wie es ist. Auch Lou fügt sich sehr resigniert in die bestehenden Verhältnisse, wie alle auf der Insel: „Das war schon immer so, da kann man nichts tun.“

Es ist vor allem Emma, die alles durcheinanderwirbelt, als sie neu auf die Insel kommt und mit dem Blick der Außenstehenden sieht, was hier alles nicht stimmt. Sie bricht alte Strukturen auf und bringt Veränderungen in Gang, auch, weil sie so eine unglaubliche Kraft und Energie hat.

Sie ist wirklich ein starkes Kind, aber auch sie könnte ihre Pläne nicht allein umsetzen, das schafft sie nur im Zusammenspiel mit ihren Freunden.

Denn Emma ist zwar mutig, aber viel zu impulsiv und leichtsinnig. Da braucht sie schon Henry, der sehr überlegt und vernünftig die nächsten Schritte plant. Jeder hat Eigenschaften, mit denen er oder sie sich in die Gruppe einbringen kann, und das wäre für mich die viel wichtigere Botschaft an meine Leser.

Ich würde nie fordern, dass sie so selbstbewusst werden sollen wie Emma – wer ist das schon? Nein, viel wichtiger finde ich es, gruppenfähig zu sein und aufeinander zu achten. Keiner muss allein die Welt retten, das geht zusammen viel besser!

Wie hat sich Ihre eigene Beziehung zu den Figuren im Verlauf des Schreibens verändert? Gibt es eine Figur, die Ihnen besonders ans Herz gewachsen ist?

Carolin Jelden: Die Geschichte wird ja aus Henrys Perspektive erzählt, deshalb war ich beim Schreiben sehr nah an ihm und seinem Innenleben.

Ich mag auch seine Entwicklung, wie er sich Emma nach anfänglicher Ablehnung annähert, wie er seine Zweifel überwindet und schließlich – bei ihrer Expedition in den Dschungel – sogar die Rolle des Anführers über- nimmt. Er wächst durch die Herausforderungen, die sich ihm in den Weg stellen, aber das gilt eigentlich auch für die anderen Kinder. Ich mag sie alle!

Und Wassergeist Wilbi gehört auch zu meinen Lieblingsfiguren.

Was hoffen Sie, dass die Leser und Leserinnen aus dem Buch mitnehmen? Gibt es bestimmte Themen oder Szenen, die Ihnen persönlich besonders wichtig sind?

Carolin Jelden: Erstmal hoffe ich, dass viele Kinder das Buch lesen oder gerne zuhören, wenn es ihnen vorgelesen wird, dass sie sich unterhalten fühlen und dass ihre Fantasie angeregt wird, wenn sie mit mir zur Krakeninsel reisen. Damit wäre ich schon sehr zufrieden!

Ich habe beim Schreiben tatsächlich nicht den Anspruch, pädagogisch auf die Kinder einzuwirken – das behalte ich mir für meine Arbeit als Erzieherin vor.

Aber bestimmte Werte vermittle ich ja einfach durch die Darstellung, wie die Kinder handeln und miteinander umgehen, also wird schon die eine oder andere Botschaft ankommen. Was ich aber noch herausheben möchte, ist Emmas zentraler Satz: „Man kann immer etwas

tun.“ Damit rüttelt sie die anderen wach, die einfach schulterzuckend alles hinnehmen.

Und das ist mir wirklich wichtig: dass Kinder eine gewisse Widerstandskraft entwickeln und lernen, auch in schwierigen Situationen Lösungen zu finden. Dass sie nicht nur darauf warten, bis sich was ändert, sondern selbst aktiv werden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das gilt natürlich auch für Erwachsene. Für uns alle. Man kann immer etwas tun – und wenn es nur kleine Gesten oder Worte sind, um seine Haltung zu zeigen.

Quelle Oetinger Verlag