Wie habt Ihr Euch kennengelernt und wie kam es zu eurer Zusammenarbeit?

Joel Müseler: Wir haben uns beruflich kennengelernt. Ich habe ein Rätselbuch von Hans für einen Verlag redigiert. Da haben wir schon gemerkt, dass wir sehr gut zusammenarbeiten können.

Auf einer Weihnachtsfeier habe ich Hans dann erzählt, dass ich an einem Konzept für ein Spiel arbeite. Die Spielmechanik war schon sehr weit, aber mir fehlte die entscheidende Idee, um daraus ein Spiel zu machen.

Hans Pieper: Ich habe mir das Konzept angehört und fand die Idee super. Und dann bekam ich einen Geistesblitz und meinte: „Joel, ich weiß, wie wir daraus ein Spiel machen“.

Danach haben wir uns hingesetzt, Prototypen gebastelt, ein Konzept geschrieben und nach einem Verlag gesucht. Und mit Oetinger schließlich einen fantastischen Partner gefunden.

Wie kann man sich Eure Zusammenarbeit vorstellen? Der eine sitzt in Nord- der andere in Süddeutschland. Wer macht was?

Hans Pieper: Das ist schon eine kleine Herausforderung. Wir haben uns bislang nämlich noch nie persönlich getroffen, alles läuft über das Internet. Aber das klappt ganz hervorragend, würde ich sagen. Ich schaue mal in Richtung Joel …? (lacht) Joel Müseler: (lacht): Ja, das stimmt.

Bevor wir mit der Arbeit an einem Titel anfangen, treffen wir uns einen Tag zu einer Kreativ-Sitzung, in der wir wild Ideen herumjonglieren und den groben Verlauf der Geschichte festlegen, sowie die ersten Mechaniken und Rätsel besprechen. Bei den ersten beiden Teilen haben wir danach hauptsächlich aus Zeitgründen getrennt gearbeitet. Ich habe die Bar der Dämonen geschrieben und Hans das Sanatorium.

Danach haben wir uns wieder getroffen und sind gemeinsam die jeweils andere Geschichte durchgegangen.

Hans Pieper: Ab dem dritten Teil haben wir dann jede Folge gemeinsam geschrieben und die Orte unter uns aufgeteilt. Dann gab es sogenannte „Übergaben“, kleine Kommentare in dem Online-Dokument, das wir gemeinsam bearbeitet haben, in denen dann Dinge standen wie „Ich übergebe dir die Spielenden hier mit einem Schlüssel, sie müssen noch Folgendes erfahren …“.

Und in einer großen Abschluss-Sitzung gehen wir dann zu zweit noch einmal durch das gesamte Skript, polieren die Übergänge und sorgen für den letzten Feinschliff.

Das sind sehr anstrengende Termine, die enorm viel Konzentration verlangen, aber ich mag diese Variante des Schreibens viel mehr, als alleine vor einem ganzen Spiel zu sitzen.

Das Ergebnis wird einfach deutlich kreativer und cooler.

Joel Müseler: Und wie. Und die Gefahr von Schreibblockaden wird kleiner.

Und wenn ihr euch über bestimmte Dinge nicht einigen könnt? Oder gibt es das nicht?

Joel Müseler: Doch, doch, das gibt es. (lacht)

Hans Pieper: Durchaus öfter (lacht).

Joel Müseler: Da haben wir recht schnell eine echt gute Lösung gefunden: Jeder bringt seine Argumente vor und meistens haben wir dann schon eine gute Idee, die Elemente von beiden Autoren aufnimmt und das Spiel noch besser macht.

Oder einer von uns überzeugt den anderen. Aber wenn wir uns gar nicht einigen können, ziehen wir den Joker: Unser fantastischer Produktkoordinator bei Oetinger, Florian Greßhake, bekommt unsere Argumente geschickt und entscheidet. Und dann können wir gemütlich weitermachen.

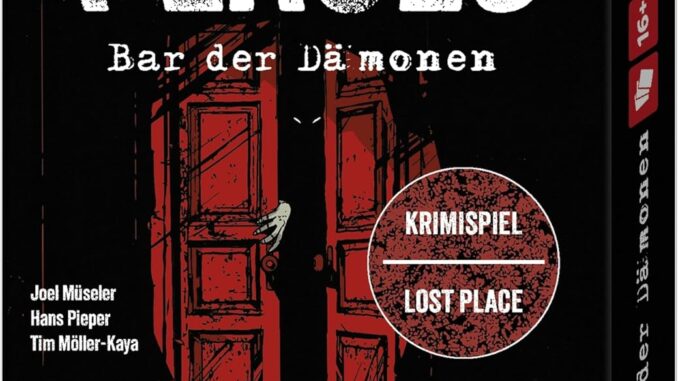

Was brachte Euch auf die Idee zu Crime Places?

Joel Müseler: Ich habe da ein Buch von jemandem gesehen (Blick auf Hans) und dachte einfach, das geht doch auch als Spiel. Wir teilen ein schickes Lost-Place-Motiv in Bereiche und können jeden Bereich einzeln auf Karten erkunden. Fertig.

Hans Pieper: Dann kamen die Verlagsgruppe Oetinger und ich mit weiteren Kniffen und einem Kriminalfall dazu, der an jedem Ort spielt. Und voilà. „Bar der Dämonen“ spielt in Belgien, „Das Sanatorium“ steht in Norwegen.

Gibt es wahre Begebenheiten die Euch als Vorlage dienten?

Joel Müseler: Wir haben uns von realen Lost Places inspirieren lassen, diese teilweise vermischt und dann noch fiktionale Elemente dazu gepackt. Die Orte sind zu großen Teilen real. Die Kriminalfälle sind komplett frei erfunden.

„Das Sanatorium“ erzählt schockierende Details über die Unterbringung von psychisch kranken Menschen. Wie tief seid Ihr bei diesem Fall in die Recherche eingestiegen? Wie authentisch ist dieser Fall?

Hans Pieper: Ich habe mich tatsächlich sehr intensiv in das Thema „Irrenanstalt“, wie sie früher oft genannt wurden, eingelesen, bevor ich mit dem Schreiben angefangen habe.

Das war … hart. Zum Teil sind dort so unfassbar schlimme Dinge geschehen, die ich mir gar nicht zu deutlich vorstellen will.

Das hat schon den ein oder anderen Albtraum verursacht.

Längst nicht alles hat seinen Weg ins Spiel gefunden, aber ich habe versucht, so authentisch wie möglich zu bleiben und gleichzeitig eine spannende Geschichte mit Möglichkeiten für ansprechende Rätsel zu erzählen.

Ich würde sagen, das Endergebnis ist schon recht nahe an den Berichten über die Realität im 19. und 20. Jahrhundert in diesen Einrichtungen.

Zusätzlich habe ich mich mit einer befreundeten Psychotherapeutin zusammengesetzt, die meine Inhalte auf Richtigkeit geprüft hat.

Wie tief seid Ihr für „Bar der Dämonen“ in die Recherche eingestiegen? Ihr zählt Dämonen aus allen Erdteilen auf. Oder sind diese teilweise erfunden? Gibt es böse Geister in allen Kulturen?

Joel Müseler: Auf die Frage habe ich gelauert (lacht). Ich habe schlechte und gute Bücher gewälzt und mir zahlreiche Dämonenmythen angelesen. Wenn ich Mythen recherchieren darf, sehe ich das auch als Hobby und recherchiere immer etwas mehr.

Leider wird häufig nicht gut zwischen Dämonen, Geistern, Fabelwesen oder Monstern differenziert. Alle Dämonen in der Bar der Dämonen sind „echt“, also basieren auf historischen Sagenwelten aus aller Welt. Da gibt es fantastische Wesen aus Asien, Afrika, Europa usw. Ich wollte die spannendsten davon zeigen und zum Leben erwecken.

Wie der japanische Gaki mit seinem dünnen, langen Hals oder die Dämonenpuppe Tupilak aus Grönland. Da habe ich viel gelernt.

So gut wie jede Kultur hat ihre eigenen Dämonenbilder zu ähnlichen Sünden.

Was glaubt Ihr, ist so reizvoll an okkulten Ritualen und bösen Geistern?

Hans Pieper: Puh, eine schwierige Frage. Ich würde vermuten, dass es zum einen schon viele Geschichten im Horrorbereich gibt, die auf diesen Dingen aufbauen, das ist also schon bei vielen ein Stück weit vertraut.

Und zum anderen ist glaube ich die Idee, dass es mehr auf der Welt geben könnte, als man wissenschaftlich erklären und dann vielleicht sogar noch für Böses nutzen kann, einfach faszinierend. Wir haben aber übrigens schon bei den ersten Titeln festgelegt, dass Crime Places immer in unserer Realität spielt und alles immer eine rationale Erklärung hat.

Joel Müseler: Auch wenn es vielleicht erst einmal nicht so aussieht und wir für Rätsel und spannende Geschichten die Realität häufiger etwas … dehnen müssen (lacht). Die Crime Places sind angsteinflößende, bedrohliche Orte.

Warum, glaubt Ihr, begibt man sich als Spieler gerne an einen derartig schaurigen Ort?

Joel Müseler: Ich denke, es ist das gleiche Phänomen, warum sich Menschen gerne True Crime Podcasts anhören oder Geisterbahn fahren: Für den wohligen Grusel, während man selbst in Sicherheit ist. Ich für meinen Teil kann kaum zu viel geschockt werden. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Denke ich.

In beiden Fällen begibt sich eine einzelne Person an einen furchtbar gruseligen Ort. Das stimmt nicht ganz, denn in „Bar der Dämonen“ ist noch der Mehrfachmörder Thibault Simon dabei.

Das ist nicht gerade beruhigend, soll es auch nicht sein, oder?

Joel Müseler: Umso näher uns ein zusätzlicher Gefahrenfaktor ist, umso besser. Deshalb eskortieren wir in diesem einen Teil einen Mehrfachmörder an einen ohnehin schon grusligen Ort. Jeder Titel unserer Reihe funktioniert hier etwas anders und kommt mit anderen Gefahren um die Ecke.

Hans Pieper: Wir setzen auf möglichst viel Abwechslung in jedem Titel, sei es durch Orte, Hintergrundgeschichten, Nebencharaktere oder Einsamkeit sowie ganz neue Kniffe im Spielsystem. So kann man sich von jedem einzelnen Crime Place überraschen lassen. Es kommen ja noch weitere. Ein verlassener Flughafen, ein einsamer Leuchtturm, ein Zirkus- Inferno, eine Geisterstadt in Japan. Und jedes Spiel funktioniert ähnlich, steht aber für sich.

In beiden Karten-Stories ist der Spieler der Ermittler und persönlich in den Fall verwickelt. Warum habt Ihr das Spiel so aufgebaut?

Hans Pieper: Meine Erfahrung ist, dass die Bindung der Spielenden zu den Geschichten und ihren Charakteren deutlich höher ist, wenn es diese persönliche Komponente und Motivation gibt.

Und ich denke, ohne einen guten, persönlichen Grund würden nur die wenigsten Menschen diese Orte freiwillig alleine aufsuchen. Ich jedenfalls nicht. Vermutlich sogar noch nicht einmal mit einem guten persönlichen Grund (lacht).

Beide Spiele kann man allein oder auch mit mehreren Personen spielen. Würdet Ihr empfehlen, sich allein in die Crime Places zu begeben?

Hans Pieper: Ich glaube, beides hat seinen Reiz. Ich schätze mal, alleine – besonders mit gedimmtem Licht – wird die Erfahrung vielleicht intensiver und in der Gruppe wird es tendenziell lustiger.

Joel Müseler: Das sehe ich genauso. Ich persönlich würde beides einmal ausprobieren.

Welche Erfahrungen habt Ihr bei den Testspielen gemacht? Wie alt waren die Spieler und wie hat es den Teilnehmern gefallen?

Joel Müseler: Wir haben mit einem sehr breiten Altersspektrum getestet, und durchweg positives Feedback bekommen. Vor allem haben die Tests aber gezeigt, dass die Fälle nicht zu komplex werden dürfen, weil am Schluss doch immer sehr viel passiert und zu tun ist.

Es freut uns aber enorm, dass die Spielmechanik so viele verschiedene Spielelemente ermöglicht, da haben wir lange noch nicht alles ausgeschöpft.

Man kann in beiden Spielen Maluspunkte sammeln und wenn man zu viele davon hat, führt das zu einem sehr bösen Ende. Waren Eure Testspieler motiviert, es erneut zu versuchen?

Hans Pieper: Ehrlicherweise werden die meisten glaube ich einfach zum Abschluss auch noch das alternative Ende lesen – egal ob sie das gute oder das schlechte Ende freigespielt haben. So würde ich das zumindest machen. Die Tests haben aber gezeigt, dass der von uns gewünschte Effekt eintritt: Eben weil durch alternative Enden etwas auf dem Spiel steht, überlegt man sich zwei Mail, ob man bestimmte Dinge tut und ob die Lösung für ein Rätsel wirklich richtig ist.

„Bar der Dämonen“ und „Das Sanatorium“ haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ersteres hat die volle Punktzahl ist also extrem kniffelig, das andere ist als halb so schwer ausgewiesen.

Braucht man als Autor für eine kniffelige Story automatisch auch mehr Hirnschmalz? Brütet und feilt man länger an einem hochkomplizierten Karten- Krimi?

Hans Pieper: Wir bauen beide keine isolierten Rätsel, sondern betten diese immer in die Geschichte ein. Es gibt erst die Erzählung, dann entsteht daraus hoffentlich möglichst organisch die Aufgabe. Deswegen ist es erst einmal egal, ob das Spiel schwierig oder leicht werden soll.

Beim Testen finde ich schwierige Rätsel zeitraubender, weil es gar nicht so leicht ist, den perfekten Punkt zu treffen, an dem ein Rätsel anspruchsvoll, aber noch fair ist.

Da lerne ich ständig dazu, auch nach so vielen Rätselspielen. Und dir geht es da ähnlich, Joel, oder?

Joel Müseler: Absolut. Die Rätsel entstehen meistens aus der Szene oder dem Kontext heraus. Soll es schwerer werden, baut man meistens ein paar Gedankengänge mehr ein. Die

müssen dann beim Testen gut ineinanderfließen, leichte Rätsel sind da schneller in trockenen Tüchern. Die meisten Leute lösen aber auch lieber ein leichtes Rätsel als an einem schweren Rätsel zu scheitern. Wir müssen sehr häufig noch mehr Anhaltspunkte platzieren oder doppelt erwähnen. Doppelt hält besser.

Seid Ihr selber Fans von düsteren Kriminalfällen? Welches Spiel oder Buch hat es Euch besonders angetan und warum?

Hans Pieper: Ich liebe düstere Ermittlungsspiele wie Return of the Obra Dinn ebenso wie die ganz klassischen Wer-war-es-Krimis von Agatha Christie. Und wenn ich Rätselspiele und Escape Rooms spiele, dann sind für mich die Geschichte und das Erlebnis am wichtigsten.

Die Rätsel fügen sich da idealerweise möglichst logisch als fordernde, aber nicht komplett blockierende Komponente mit ein.

Joel Müseler: Ich liebe Mythos Tales: viel Story, man befragt durchgängig nur Personen und das Setting ist übernatürlich, inspiriert aus H.P. Lovecraft. Für mich steht auch immer eine gute Story im Vordergrund, und das hat man eher selten. Deshalb liebe und schreibe ich auch Krimidinner. Ich eine Welt einzutauchen, eine hohe Immersion, ist für mich das schönste Spielgefühl.

Was muss man außer starken Nerven mitbringen, um erfolgreich durch Eure Spiele zu kommen?

Hans Pieper: Stift und Papier und dann entsprechend viele Notizen sind sehr wichtig, damit man während den Ermittlungen nichts Wichtiges übersieht oder vergisst. Denn das ist ja ein

weiteres Alleinstellungsmerkmal der Crime Places-Reihe: Neben den Rätseln, die durch das ganze Spiel begleiten, gilt es am Ende, den Fall korrekt aufzuklären. Und da kann noch einmal alles wichtig werden, was während des gesamten Spiels passiert ist.

Joel Müseler: Und einen großen Tisch. Das hatten wir am Anfang des Konzeptes noch anders geplant. Aber das Spiel ist überraschend groß geworden, weil es einfach toll ist, mehrere Orte vor sich liegen zu haben und auch abschnittsweise nicht komplett linear zu spielen.

Spielalter beachten

Erschienen im Oetinger Verlag